ЛЕВ

РОДНОВ

опубликовано в

лит. журнале СП «День и Ночь» в 2004 г.

рисунки: Silvain TESSON

ПАРИЖСКИЕ

МАТАНЕЧКИ

(роман

с прононсом)

Оксане,

жене моей, посвящаю (посвящение «до»)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Действующие

лица:

земляки —

земляки;

французы —

французы;

в

эпизодах — эпизоды;

от

автора — автор

Они пригласили меня посетить Париж.

Они не были против.

Самолет компании “Air-France”

приближался к аэропорту Шарля де Голля. За сутки до моего появления здесь, в

здании аэровокзала, рухнула крыша.

В полете французы, тяпнув дармового

винца, танцевали в салоне, бродили кто куда хотел, а когда шасси коснулись

бетонной дорожки в конце — дружно зааплодировали. Жизнь для

французов — спектакль.

Первое, что я почувствовал на чужой

земле — вернуться! немедленно и без сожалений вернуться! Русское племя, к

которому принадлежу и я, навязчиво и давно сравнивалось в моем представлении с

насекомыми. Живучими, неприхотливыми, размножающимися где угодно и на чем

угодно. Но что хуже всего — насекомые не поддаются дрессировке. Они бесстрашны,

бесцеремонны и необучаемы.

Такой пессимизм в самом начале.

Начинать разочарованием выгоднее и

полезнее, чем наоборот. Это не заниженная самооценка себя или нации, это,

скорее, констатация конца. Любое продолжение темы после этого — тоскливые

разговоры о предназначении, надежде и Боге — овеществление тоски. Жизнь после

смерти бессмысленна.

…Негр в окошечке паспортно-визового

терминала, не канителясь и почти не глядя, шлепнул в загранпаспорт штамп и

открыл турникет. Всё. Я во Франции. Без восклицательного знака. Просто точка.

И, кстати, где мой чемоданчик, багажик мой где? На транспортной ленте он

крутился, никем не охраняемый и не выдаваемый в соответствии с биркой. Подходи,

кто хочешь, и бери. Ну, я и взял. Свое собственное. И все остальные так же

взяли.

Люди здесь контролируют себя.

Всё очень дорого. Хорошо, что это

всего лишь сон.

Автор сна — мой старый друг,

парижанка с десятилетним стажем, актриса, певица. Человек, ставший человеком в

одиночку и на чужой земле. Пластический подвиг. Лингвистическая небылица: Совершенная думает (думает!) на нескольких

языках сразу, в зависимости от задачи: какие именно чувство или мысль требуется

выразить. На русском, например, нет слов и определений для многих состояний

совместной утонченности. Не предусмотрено.

Словно и впрямь борюсь с неодолимым

сном. А вдруг будут сновидения, течение которых нам не подвластно? Не спать! Не

спать! Но глаза уже закрылись, уже сделался я беспомощным в чужом мире, уже

поплыли, как в кино, монтажные сцены, синхроны и паузы, крупный план и средний;

темно вокруг, кроме экрана. Но увы, не я киномеханик, и экран — не моя

стихия. Я где-то между. То ли стул в зале, то ли тень от него.

Ладно, пора осмотреться. Центр Парижа,

маленькая комнатка, очень уютная, на втором этаже. Будто бы вижу, будто бы

вижу… Так всегда говорят, когда сон рассказывают, чтобы легко и сразу

объяснялись нелепицы и небывальщина. Имена и даты во сне не важны: будто бы

ведь всё! Узкие улочки, мостовая из небольших гранитных камешков, негры, велосипедисты,

вежливость и… желание проснуться: немедленно, в привычном своем углу с

крошками, паутиной и темной сыростью. Насекомые боятся света. Ах, какой яркий

сон!!! Будто бы, всё вокруг — будто бы…

— Я приготовила вермишель с

помидорами! — празднуем встречу во сне. Совершенная выступает в главной

роли.

Будто бы появляются у меня ключи от

квартиры, проездной на метро и автобус, будто бы надеваю я на себя чужую

футболку, немо улыбаюсь и раздаю сувениры. Во сне всё можно, поэтому хорошо,

если наяву ты успел научиться кое-каким “нельзя”. Сон от этого только

выигрывает.

Будто бы ведут меня, уставшего и

хмурого, в ночь, в театр с прожекторами и балконами, на джаз-сейшн. И там

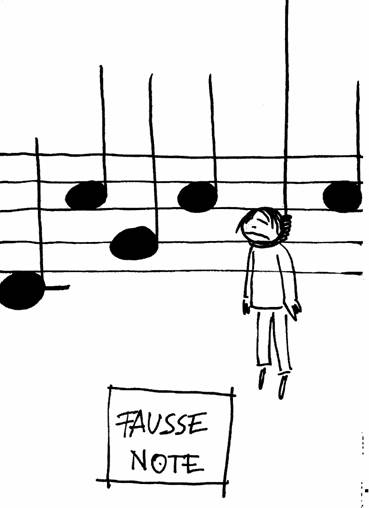

играют. И очень хорошо. Но я мыслю не музыкой, я мыслю словами. Русскими

словами. Заклинаниями, которые ведут к действию. Здесь нет заклинаний, здесь

всё — действие. Везет же людям: музыка не нуждается в переводчиках. А я

нуждаюсь.

Будто бы жвачка прилипла к зубам,

будто бы надо всё время помнить о присутствии собственного вида и отсутствии

личного запаха.

Господи! На часах по-нашему уже четыре

утра. Французы аплодируют джазу. Наконец-то! Скоро я приземлюсь на матрац,

постеленный на полу, рядом с кроватью “приглашающей стороны”.

Будто бы я еще успею сказать,

извиняясь наперед:

— Знаешь, я иногда храплю.

А она ответит:

— Ничего, мой тоже храпит.

Будто бы мы успеем позвонить домой, и

Родина растерянно сообщит: “Была у нас гроза. Вся аппаратура сгорела”.

— Ничего, — скажу я.

Всё нормально.

Уснуть во сне еще разочек — не

лучшая примета. Я и уснул. Будто бы, конечно.

Утром хозяйка сообщила:

— Ты храпел всего полчаса.

Это порадовало. Прогресс несомненный.

Она уходит жить к друзьям, к другу, он какой-то известный писатель, Француз,

пьющий по-русски, потому что любит Россию и путешествует по ней велосипедом. В

общем, брат, как мне почудилось вдруг.

Сон — вдруг! вдруг! —

автобус № 68, Лувр из окна — мимо, Версаль из окна —

мимо…, — вдруг, вдруг: мансарда, винтовая лестница на чердак, стертые деревянные

ступени, деревянные балки, источенные короедами в XVI веке, — вдруг!

вдруг! — хозяйка мансарды Стефания да болгарская актриса, говорящая на

французском. Черт побери! Вам когда-нибудь снились сны с непонятным языком?

Надо отдаться обстоятельствам, чтобы стать невидимкой; участвовать не можешь,

наблюдать — пожалуйста.

Наблюдаю. Репетиция какой-то

миниатюры. Девушки играют замечательно, отрабатывают нюансы, работают. Вот и я

увлекся, стал соучаствовать, подал реплику… Что-то невидимое рухнуло! Будто

привидение материализовалось. Совершенная шепчет украдкой и ехидно:

— У этой пьесы уже есть постановщик.

Ладно. Как на бетонной полосе: в

ладоши хлопать можно, за штурвал хвататься — преступление.

Стефания молчит, хотя заметно, что

репетиция ранена, полет и впрямь рухнул, остались: работа, профессионализм,

выдержка. Работают дальше, постепенно набирают разгон, входят в прежний кураж,

но… уже в соседнем помещении. Нетонкой моей натуре предложено пить чай с

женьшенем.

У кого-то есть ангел-хранитель, у меня —

ангел-воспитатель.

— Еще ни один русский не удержался от

желания посоветовать!

Законы сна особенные: рот на замке, а

видишь и с закрытыми глазами, а слышишь и в тишине. М-да… Насчет слышишь

ошибочка вышла. Взаимонеприятный урок: самостоятельная жизнь от непрошенного

соучастия морщится. А где-то это самое “соучастие” заместо тверди. Где-то я эти

места уже видел, вот только вспомнить не могу; память во сне отшибает сильно.

Стефания подарила тетрадку, чтобы я с

бумагой по-своему разговаривал. Три часа наедине с авторучкой пролетели, как

миг!

Вечером зашел за мной Француз.

Чуть-чуть говорит по-русски. Научился во время последнего своего пешего

путешествия от Якутска до берегов Индийского океана. Француз повторил путь

одного беглеца: от сталинских лагерей до буддийского храма в Тибете.

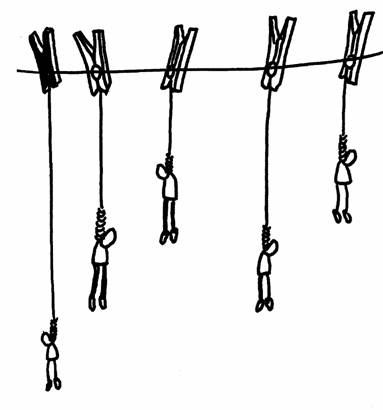

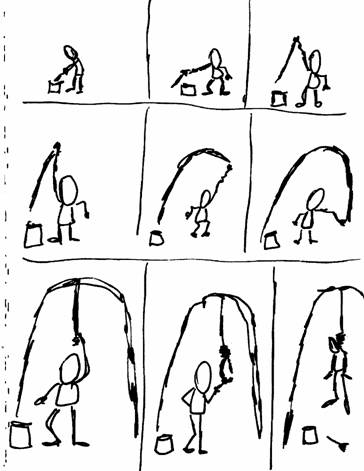

Француз тоже выясняет свои отношения

со смертью. В последней его малоформатной книжице три страницы текста и сто

три — рисунки: вариации на тему повешенных. Например: край

яйцеклетки — дуга в углу страницы, а к ней со всех сторон стремятся

петельки-сперматозоиды. Или еще: висельник-снеговик, петля на месте, а от

клиента остались шляпа лишь да нос-морковка. Растаял, обвел Косую на ее же лад!

Когда талантливый человек шутит мрачно, то глубина шуток получается страшенная,

бездна. Ну, как небо, только ночью и без звезд.

Вечером Француз показал в Парижском

Географическом Обществе фильм о своем путешествии. Профессура хлопала стоя,

воздавая должное автору, не утонувшему в Сибирских болотах, не сорвавшемуся с

немыслимых скал, не погибшему в монгольской пустыне.

Говорил Француз перед аудиторией

блестяще, можно было не знать языка, а просто смотреть на лица двух сотен

слушателей, избранной парижской публики. Он реконструировал подвиг советского

зека, повторил его путь на земле. А в чем твоя-то “зона”, Француз? Почему и

куда ты торопишься?

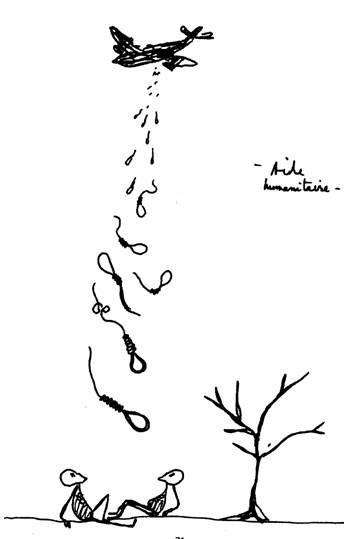

Была настоящая овация. Он ведь залез,

загнал себя в петлю смертельного риска и сам же из нее вылез. Содержания и

новизны в мире не прибавилось. Но что-то произошло. Французы умеют гордиться достижениями

другого, как своими собственными. Гордость — цемент, делающий человеческие

песчинки нации монолитом. Кто-то же должен вырабатывать эту “связку”?! Не в

прошлом времени, как в России, которая умеет гордиться лишь мертвыми, а здесь и

сейчас: влез и вылез, взлетел и сел, закрыл глаза и вновь их открыл… Вещи

отражают свет, и этот свет играет во мне отражением сути вещей.

Француз, возбужденный, пошел

празднично ужинать в честь победившей жизни, а я заблудился в Париже, впервые

оставшийся без провожатых. “Экскьюз ми! Хелп плиз!” — обращался я не раз к

словоохотливым и доброжелательным прохожим и произносил название своей станции:

“Блёанж!” — так, словно мне только что перебили переносицу. Впрочем,

больше вербального контакта помогал жест — я тыкал в карту метро, в

заранее обозначенную точку и по-русски уверенно произносил: “Здесь!”

Вечер. Мой дом в трех минутах ходьбы

от “Мулен Руж”. Крылья ее сияющей огнями мельницы вертятся с неутомимостью

человеческой страсти. Со всех сторон на улице Пигаль кричат неоновые надписи:

“SEX”. Приложив руку с обручальным кольцом к груди, как чудотворную мощь, смело

иду сквозь строй зазывал. Иногда зазывалы привязываются, но тут же тают в моем

сегодняшнем сне. Окольцованные мощи действуют хорошо. Проститутки вянут.

Тротуар около подъезда в моче. Даже

полегчало от этого! Кошмарные сны, в общем-то, у всех людей на планете

одинаковые. Границы тут ни при чем.

Кроме тетрадочки у меня за сегодняшний

день появился еще и блокнотик, куда велено записывать все расходы, к евре евру,

не для того, чтобы считать и рассчитываться с друзьями (они накупили мне

сегодня продуктов), а чтобы “знать”. Школьная задача: в один карман втекает, из

другого вытекает. Реши: какой карман победит? Я-то результат заранее знаю, еще

в детстве заглянул в “ответ”, а они всё решают тут, решают… Наши люди руки из

карманов достают — две дули, они достанут — эти самые ручки целуют.

У каждого ведь свой круг в жизни

бывает. Очень надежная геометрическая фигура. И экономная. И непостижимая, не

вычисляемая до конца, до самого последнего знака. Так что, если круг своей

жизни разорвать, то запросто в итоге может петелька получиться.

Совершенство улучшать нельзя. Не

дается оно. Умрет, а не дастся! Даже к репетиции не допустит, не то что к

соучастию.

Круги жизни в Париже очень старые, и

поэтому берегут их осознанно, а новые рисуют очень осторожно. Лучше на стороне

где-нибудь, в Сибири или в Монголии экспериментировать!

Скучаю по своим, хоть и в дреме. Пора

звонить домой, у них там как раз два часа ночи. А вот и последние новости из

дома: опять был славный ураган, сломало деревья, снесло крыши, дочь поставила

бабушке подножку, бабушка упала на камни и ходит теперь с синяком в пол-лица.

Стихия — наш путеводный маяк!

В представлении западного человека русские

не моются. В принципе. Жить без жидкого не могут, но сами не моются. Не в

традиции. Вечно я чувствовал себя маленьким Буратино, жизнь которому осложняют

те, кто знает, как жить правильно. Мальвина, уходя, отдала приказ:

— Вот пакет, футболки бросай туда

каждый день. Раз в неделю будем ходить в прачечную, на углу. И носки.

— Каждый день?! — ахнул гость не

своим голосом.

Ответ был категоричен:

— Запахов быть не должно.

Ах, если бы Буратино умел плакать

по-настоящему! Увы, увы. Он — выдумка себя самого внутри чьей-то другой,

превосходящей выдумки. Мир управляется представлениями о нем. Сказочник

сказочника кушает.

Володя Т., мой друг, философ и йог,

дал мне два телефона Княгини: “Позвони. Скажи, что из Ижевска приехал. Она

считает, что этот город имеет особое значение в период энергетических и

социальных мутаций на нашей планете”.

Я позвонил. Парижский телефон вещал

голосом автоответчика, а загородный — голосом Княгини:

— О! К сожалению, я сейчас очень

далеко. О, как жаль. Очень, очень далеко! На море. И приеду лишь к сентябрю.

До моря от Парижа 1000 километров.

Тоже мне, “далеко”! Велосипедная дистанция.

Я написал Княгине письмо.

Ностальгии по оставленной Родине нет.

Есть тоска — печаль по оставленной на растерзание ураганам семье.

Семья — моя Родина. Другой, я думаю, и не бывает. Если, конечно, не

навяжут мозгам и сердцу чужого, дурного сна! О каком-нибудь всеобщем счастье

или тому подобное. Семейные узы в отдалении чувствуются резче. Это тоже

счастье. Очень контрастное счастье. Разлукой нельзя питаться, но она,

присутствуя в общей тарелке жизни, делает похлебку бытия острой, как пряность.

Животные не умеют наслаждаться разлукой. Человек умеет. Это и есть гравитация

жизни, наполняющая пустоту связями и порядком.

Итак. Я просто не могу, как говорится,

не написать эту фразу. Окна моей комнаты выходят на малюсенький внутренний

дворик, посреди которого существует бетонный надолб — вентиляционное

сооружение, покрытое искусственным зеленым ворсом. А-ля клумба, зеленая клумба,

радующая глаз. Правда, ненастоящая; специальный парень-дизайнер укутывает

синтетическую красоту полиэтиленом. Понарошку живется легко!

На оставшемся, прилегающем к клумбе

асфальте, по утрам выгуливаются различные домашние животные: коты, собаки и

даже один скунс. Натуральной земли нет вообще. Какают вразнобой прямо на

асфальт, люди убирают. Площадь прогулочного полигона — пять или шесть

квадратных метров, по-сути, ухоженное, окультуренное дно, образованное

шестиэтажным жилым колодцем.

Я думаю, именно теснота подвигает

людей искать способы культурного развития. Одних она подвигает к

самоистреблению, как в России (это с ее-то просторами! и, тем не менее, с ее

жилищной теснотой и убогостью тоже), других — к безопасным формам

общежития.

Трудные внешние условия заставляют

обращаться к внутренней широте натуры.

Возможно, этот вектор бытия объединяет

французов и русских. А человеческий лай на русском дворе и отсутствие лая на

пятиметровом французском пятачке — бесконечно разнят. Дистанция отличия

огромна, как если бы сравнить млекопитающее и насекомое.

Теснота тестирует на толерантность. И

этот тест нельзя пройти лишь однажды, как выпускной экзамен в средней школе. Он

присутствует всюду, ежечасно, ежемгновенно.

“Бонжу-ур! Бонжу-ур, мсье!” —

твердят французы друг другу и иностранцам, как охранное заклятие. И улыбаются,

светятся насквозь неподдельными улыбками и приветливостью. Французы —

нация верующая: в любовь, свободу, веселую и опасную игру в жизнь.

— Бонжу-ур!!!

Ну, вроде нашего: “Господи, спаси и помилуй!”.

Только вместо слез и соплей непрерывная радость. Я понял, почему в аэропорту я

захотел развернуться и бежать без оглядки: массовый оптимизм опасен.

Кстати, именно сегодня во время

умывания пришла в голову мысль назвать эти записки “Парижскими матанечками”.

Пластинка с таким необычным словом

имелась у моих родителей. Графитовая, очень хрупкая; возьмешь ее в руки —

тоскливо и страшно: а вдруг упадет, не удержится в руках? Не вернуть тогда уж.

“Матанечки” было написано на круглой наклейке свекольного цвета. То есть

страдания, исполненные на русский лад, художественным образом. Грустные

частушки. Родители слушали, им нравилось. Давно упала та пластинка, разбилась.

А я вот теперь новую завожу. Авось, хоть эта не разобьется. Дочка подрастет,

послушает да и свою какую-нибудь матанечку затянет.

Эх, как прибывать (от слова “прибыль”)

в себе самом радостью, когда приучен был с малолетства прибывать печалью?

Сколько зайца ни корми оптимизмом, а зубы хищников щелкают. Озабоченный

“смыслом”, мучается среди беспечных. Это я вам как заяц говорю! Ну ничего,

вернусь домой, отдышусь, отдохну среди бесконечной, а теперь еще и бессовестной

нашей бессмыслицы. Вот где простор-то для поисков! Пошел за жизнью —

смерть нашел, пошел за смертью — вроде как вечным сделался. Огромная

петелька, русский соблазн.

Французы это тоже понимают. Они

литературны, как и мы, в своей основе, живут от выдумки. Их сон, конечно,

старше нашего, вот я и волнуюсь, уснувший дважды. Наш сон всегда “в руку”, но

чтобы “сон в сон” — это нонсенс!

Хожу в хирургической чистоте, носки

можно использовать в качестве стерильного материала. Хотя на улице — и

попрошайки, и мусор валяется. Пыли, правда, нет почему-то… Да, да! Всё дело в

пыли. Мусора в моем мире, в моей голове тоже очень много. И нищих, и попрошаек.

И — пыль! Очень пыльно в моем внутреннем мире, который плоть от плоти, дух

от духа — дитятко земли родной! Пыль! Даже блестящие образы она делает

неопрятными. Пылью покрыты не только просторы и города “великой и необъятной”,

но и всё остальное. Хлопнешь, бывало, по лбу себя от удивления или неожиданной

какой-нибудь ясности, аж звезды вокруг сыплются! И обязательное пылевое облачко

вылетит тут же: шутовство, слова непотребные, печаль-тоска любимая. В Париже

хлопать себя по лбу опасно. Заметят. Вычислят. Нельзя пылить. Голова стерильна

так же, как носки.

Совершенная сводила за собой на

экскурсию — к частному доктору. Я кочкой просидел в приемной, ожидая

окончания “экскурсии”, больше часа. Потом посетовал мимоходом:

— Лучше бы дома остался.

— О! Значит это важно! Да?

— Пустяки.

— Нет, не пустяки. Раз это

обстоятельство потребовало слов, значит не пустяки.

Дураком в чувствах, в чувствительности

быть гораздо хуже, чем просто дураком от головы. До первых в России еще

эволюционная очередь не дошла, а вторые канонизированы на корню. Вечный сон.

Пыль времен поднимается здесь путем потрясений. Истинно как бы: особый русский

путь, о нем много говорится. Слова тратятся и тратятся. Значит это важно.

Француз — топологическая точка на

карте парижской богемы и бомонда. Он молод и бесшабашен. Через неделю уедет в

Афганистан, потом в Монголию, к пустыне и выносливым, таким же, как он сам,

монгольским лошадкам. Надо успеть пообщаться с “заведующим связями”. Сегодня

вечером мы вместе ужинаем.

Связи — это как-то очень грубо,

хотя и отражает суть действия и намерений. Лучше скажу на русский манер: друг,

дружба, дружественность. Француз мне очень понравился; люди проживают через

него испытания, к которым они сами подступиться не смеют. В идеале ведь чужих

людей нет вообще, поэтому опыт другого передаваем. На практике между людьми

всегда есть мембрана отчуждения, почти непреодолимая ни для внешнего гостя, ни

для живущего “в себе”. Особые агенты, человеческие нейтрино, способные свободно

передвигаться сквозь эти невидимые преграды, олицетворяют что-то навроде

человеческой надежды, шанс на выход из… Из чего?! Из круга, тупика, петли? Цель

движений — движение. Одержимость, прежде чем расходовать слова, расходует

себя самое.

Какой прихотливый сон! Порхают в нем

жаворонки самолетов, расползаются божьими коровками цветные машины, точно

листики, цепляются к веточкам улиц лавчонки и кафе, материнскою грудью

вздымаются церкви — всё для снующих пылинок! Именно в их головах живет эта

схема, в этой ловушке живет голова. Сила фантазии превышает силу людей;

пойманная, она не становится жертвой, а отпускает ловца подняться или

опуститься до слепого служителя и влюбляет в себя до последнего: “Ах!” Есть

однако и те, у кого в этом мире бессонница духа, горек их взгляд, не берет их пилюля

по имени Жизнь.

Минувшей ночью, где-то после двух,

резонатор ванной комнаты усилил сокровенное пение соседа:

— Хари Кришна! Хари Рама! —

доносилось откуда-то из-под унитаза.

Каждый спит на своем боку. Сон, как

смерть, необратим. Убаюкаться легко: во дворе, в университете, на тюремных

нарах или за лобной трибуной. В родной деревне, в тайге или в Париже. Сон

цивилизации — наркотик. Кому-то хватает постоянной дозы, кто-то

увеличивает ее. Погибших нет. Голограммы людских судеб играют, как блики на

воде. Какая же это погибель? Это и есть красота!

Русское слово злое. Кодекс чести мы

молча читать разучились, а когда вслух его произносят — звучит приговором.

Французы не кусаются. Боевое искусство

цинизма, вирусоподобная духовная близость и страсть к философскому

эксгибиционизму и самоистязаниям не ценятся. Тут другая валюта. Смотри и не

дергайся.

Сегодня уже третий день пребывания.

Уже будто бы хорошо. Уже будто бы слегка ориентируюсь в карте метро. Как только

сойдутся эти двое — “уже” и “будто бы”, — то всё! Можно храпеть на

всю катушку! Во всю ивановскую!

Как текст превращается в контекст?

Ведь именно он, контекст, определяет уровень и скорость взаимности. А

текст — это вся жизнь: видимое, слышимое, осязаемое и символическое. И что

после? И что дальше?

Совершенная — мастер контекста.

За три дня она “сшила” людей и события так, что сегодня я вполне самостоятельно

назначил свое первое рандеву.

И все-таки домой хочется. Этот

“компас”, как у птиц, не ошибается, если его не сбивать специально. Хорошо, когда

внутренняя навигация в исправности: нормально тянет к родному дивану. Да и

сгоревшую от грозы аппаратуру хочется починить поскорее.

Я воображал до самого последнего

времени, что можно собрать, сделать себя, не сходя с места, не носиться по

миру, а спокойно собирать его в себе. Как дерево. Не дождался. Приехал в

провинцию профессор Г. и ковырнул: “Явления культуры перестали рождаться в

сельской местности 150 лет назад, а лет 50 назад они больше не рождаются в

малых и средних городах. Есть лишь несколько подходящих точек на планете —

это мегаполисы”.

Диагноз провинции — бесплодие.

Оказалось, что для культурного “явления” мало иметь лишь родителя, должно быть

еще и место. Виртуальный эрзац “места” (книги, фильмы) не годится, так как он

не создает главного — родовой среды, контекста бытия.

Вероятно, следует денно и нощно

физически активно пытать судьбу на оплодотворение: хочу-хочу-хочу! Турист

наслаждается шумом и видом иного сада жизни, а плодов не пробует, так как он с

ними и не встречается, поскольку плоды — это люди. Никакие музеи не скажут

того, что наболтается вдруг за случайный вечер. В музеях нет контекста. Он не

живет отдельно от своего живого генератора.

Бац! Бац! Смена кадра. Где-то по

Парижу возят американского президента, по городу шныряет вооруженная охрана, я

видел какой-то черный дым над крышами, ненадолго блокировали метро, искали

бомбу.

Бац! Бац! А мы сидим с Совершенной на

деревянной лестнице, ближе к небу, ждем, когда откроются апартаменты Севилии, к

которой Она пришла давать уроки игры на скрипке. Сидим, ждем, Совершенная

рисует себе ногти белым карандашом, Севилия застряла в метро.

Мадам эта тоже особенная, тоже пешком

через Тибет маханула однажды. Они, мне кажется, все тут через Тибет… Еще с

одним обещали познакомить… Я в Париж, они в горы. Так и сходимся. Не в

пространстве — в необходимости двигаться.

Каждому свое. Мой Тибет сегодня —

это чужой город. Здесь много одержимых одиночек. Так много, что кажется —

они одно целое. У них тут свое собственное “как бы”.

Возможно, мы собираемся вместе лишь

для того, чтобы наше одиночество могло вздремнуть.

Нормальная судьба рассчитывается по

законам баллистики. Каков первотолчок? Масса жизни? Траектория? Форма тела и

способы стабилизации? Старт — финиш. Если всё по расчету — это

счастье.

Судьба творческого человека иная, на

ручном управлении, полет так и норовит завернуться в мертвую петлю, замкнуть

начало с концом, заставить судьбу, как дракона, грызть свой хвост. Затем,

чтобы, дойдя до “нуля”, сменить эклиптику жизни, реинкарнировать еще при

неостановленном пульсе, уйти на новый виток. В Гималаи, в Монголию, в Нью-Йорк

или в лесную чащу.

Продвижение в пространстве стимулирует

продвижение внутреннего нашего дракона к последней точке, к короткому замыканию

высокого внутреннего тока. Ради этой последней вспышки многие с улыбкой платили

дыханием и кровью. Кому? Судьбе, конечно! Она ведь и есть тот самый Дракон. И

чем больше зверь, тем он ненасытнее.

А потом случился вечер в кафе. Джаз и

обаятельнейший негр, танцующий степ.

Француз пригласил на ужин русского

профессионального переводчика, бывшего директора крупного московского

издательства. Бывший свистел музыкантам в два пальца, трепался по-французски с

русской девой и ее ученицей, тибетоходкой Севилией, пил пиво, а когда насытил

все свои жажды — разглядел и меня:

— Ты знаешь, парижане ни хера не

чувствуют. Не умеют чувствовать! Они очень быстро живут, залпом, примерно так

же, как мы водку пьем. До бесчувствия.

Потом он поведал, что времена плохие,

что в Париж он ездит часто, что с утра и до вечера в работе или в поисках

работы, что из десяти его предложений принимается только одно…

— Лёвочка! Как же у тебя без языка-то

получится?!

Из кафе, по ночному Парижу, я шел к

дому один. Пьяных мало, почти что нет, но многие физиономии настораживают: не

предложили бы чего на ночь глядя. Еще и деньги, небось, станут просить за то,

что отказываюсь.

Мастер перевода завтра улетает в

Москву, он чувствует, что его никто здесь не чувствует. Такая вот тавтология, а

на самом деле — обидища жгучая. Ведь и дома с этой человеческой роскошью

не очень-то.

Француз оплатил счет за всю компанию,

чем и поверг бывшего издателя в окончательное патетическое горе:

— Знаешь, такой, как Француз, на весь

Париж единственный! Таких больше нет. К сожалению.

У меня, собственно, было другое мнение

о количестве хороших людей на душу местного населения, но я смолчал. Московский

богатырь был слишком громкий и попахивал перегаром — вестником тлена.

Напоследок сегодняшнего дня я вот что напишу:

если события внешние не приводят к событиям внутренним, то пора ставить точку.

А “бывший” — упорный, из сна в новый

сон прорывается:

— Ты зачем сюда приехал?

— Пошел туда, сам не знаю куда,

принести то, сам не знаю что.

— Значит можешь себе позволить.

Значит могу.

Затишье в душе образовалось. Может,

гроза внутри меня копится? Ударит — тонкое порвется, перегорит. Пойду

тогда и я в Гималаи — чиниться.

В десять тридцать день начинается с

воспоминаний. Раньше, в пьяные свои годы, я обычно спрашивал поутрянке: “Эй, а

что я вчера делал?” И мне рассказывали ужасы. Здесь по-другому. Утром голова

имени меня спросила вдруг, ни к кому не обращаясь: “Эй, а что они со мной вчера

делали?”

Первое. Я, не перекрестившись, ел

сырые шампиньоны, в салате и так. Выжил и укрепился в атеизме.

Второе воспоминание. Милая официантка

изогнулась, как лиана, приблизила свое лицо к лицу Француза, путешественника и

писателя, прекратила мигать и утвердительно произнесла:

— Это Вы.

Это Француз и без нее знал.

И на третье. В шестиэтажном колодце с

ненастоящей лужайкой было весело. Орала женщина. Я думал, что ее бьют или

замотало в миксер. Решил позвонить в службу спасения. Потом она стала орать еще

громче и очень ритмично. Я понял, что всё закончится хорошо.

Тут и день будто бы прошел сам собой,

по течению.

Открываю я очи свои ясные,

прикладываюсь к дырке видеокамеры, и что я вижу? Ба! Какой большой дом! И как

называется? Ба! Версальский дворец, садик-огородик французского короля!

Ресничками: хлоп-хлоп! Нет уже короля, два века пролетели, как не бывало. А

садик стоит. И мои новые друзья-знакомые посреди этого суперогорода разыгрывают

скетчи — жизнь насекомых в исполнении актеров. Стефания руководит.

Деревья в саду, как на распятии: вверх

расти им не дают, режут, боковые ветки привязывают к металлическим

направляющим — природа вынуждена повторять узор человеческой прихоти.

Жизнь, подруга Совершенной, певучая

звездочка из глухой приуральской деревни, сопит над розами, шуршит гравием под

ногами. В воздухе влажноватое и теплое благолепие запахов, глаза, куда ни

посмотри, отдыхают на зелени. А формы играют: квадратные кустики, плоские

деревья, геометрические грядки. Сладкий, очень сладкий сон: никакого

прогресса — пастораль и идиллия. Стайками гуляют детсадовские группы, при

каждой группе — обязательный мужчина-воспитатель. И две-три женщины.

Молодцы французы! На одном Инь в деле воспитания далеко не уедешь.

Показываю Жизни на распятые деревья:

— Насилие, однако!

— Чем ближе к королю, тем больше

насилия!

Значит центральная фигура является

источником насилия по определению.

Жизнь смеется:

— Я свободу люблю. Только поэтому

рядом с королями не оказалась.

Целуются все вслух, громко, два раза,

обозначаются у правой и у левой щечки: чмок-к! чмок-к!

Сегодня я нянька. Сижу с дочкой Жизни

Мией, охраняю дом, ассистирую метаболическим процессам молодого организма, пасу

кота Тюню и имею за всё за это доступ к компьютеру. “Привет!” — пишу я на

Родину, то есть, не мысленно и сердцем, а

удобным электроспособом соединяюсь с семьей. Тут и встречный телефонный

звонок поспел. На десятом или одиннадцатом гудке я поднял трубку: “Але?” Жена!

Родина меня услышала.

Дома всё хорошо. Дочь обожгла палец.

Дом Жизни находится в пригороде

Парижа. Это одноэтажное строение (кухня, гостиная-прихожая, детская) с видом на

зеленый дворик. Зелень дожила до наших дней, французские короли — нет.

Ву-а-ля!

Сегодня я перед зеркалом причесался

вилкой. Совершенная унесла из дома единственную расческу. И зажигалку тоже.

Сижу, причесанный, жду журналистку из

“Русской мысли”, она проспала рандеву, позвонила, извинилась, и мы перенесли

встречу на полтора часа. Обязательность здесь трактуется по-своему: должно быть

хорошо. Просто хорошо. Об этом заботятся. Время здесь играет вспомогательную

роль.

Дома, в родной полудеревне я иногда

воображал себя щукой среди головастиков, здесь я себя чувствую головастиком

среди щук. И там, и здесь ироничная снисходительность: “А! Не умеешь

плавать-то?!”

Должна же существовать гармония! Между

жизнью и живущим, между шагами путника и его формой. А то как в примерочной: то

слишком жмет, то висит. Где взять место и время, чтобы статься всему впору?

Человек отправляется в путешествие,

совершает некое круговое движение в пространстве и в самом себе, возвращаясь

каждый раз к одной и той же точке — к месту! С каждым разом круги

увеличиваются и приобретают разнообразие качеств. Но место остается неизменным!

Только “место” одинаково годится для

“сплюсовывания”, сложения усилий одной жизни или жизни миллионов. Именно

“место” фокусирует живущих не только в пространстве, но и в пространствах

времени. Возникает культурный дом, сфера сверхсознания, дающая осознать себя

любому желающему и — присоединиться, “вложить себя”, например. При условии

негласной цензуры: планку “самовложения” устанавливаешь не ты.

Так появился Париж. В котором

наплодились миллионы непризнанных гениев.

Гениев выручает мир внутренний. Слава

Богу, там тоже можно ходить кругами, путешествовать, изменять и изменяться,

обманывать время и упорно увеличивать внутри себя свою собственную взлелеянную

столицу. Она никому не покажется, но она — есть! И виртуальное “есть”

страстно стремится эмигрировать в настоящее “будет”.

Преодолев одну стену-мембрану

неизреченности, ты наталкиваешься на другую: неприступную высоту и скорость

жизни. Здесь могут помочь только друзья. Одинокий же, ты полностью уйдешь в

построение своего внутреннего “места”, где времени нет — эта вечность, как

шаровая молния, существует и поражает, пока живо твое тело.

И еще, главное из главных в этой теме:

существует “перебежчик” между мирами — это Бумага. С большой буквы. Она

выручает даже умерших.

Было бы место. А время найдется.

Дневник — единственный способ

уйти от головастиков и не бояться щук. Общаясь с бумагой, следует опасаться

лишь одного: вранья. Она ведь очень, очень белая, мадам Бумага!

Беременные мыслью и чувством творцы

стремятся на нерест. Золотое время для браконьеров!

По-русски в Париже я говорю только с

дневником. Никто больше не понимает. Если у Бумаги достанет сил, она потом с

Парижем поговорит сама. За меня. Когда-нибудь. Как удивительный друг, как

неожиданный мостик между “местом” и “местом”.

Вспомнил нюанс вчерашней телефонной

беседы с женой. Она говорит: “Спроси, что следует посетить, какие места

лучшие?” Объясняю: “Боюсь спрашивать”. Жена в удивлении: “Почему?!” — “Мне

кажется, что у них так: коли спрашиваешь — значит хочешь. Начнут

хлопотать. Поэтому молчу”. Приоритет желаний.

Со словом в Париже следует обращаться

очень осторожно, как с чекой на боевой гранате. Ошибся разок —

разговаривать больше не будут.

Сейчас придет корреспондентка, а в

комнате полно мух, мелких и некусачих, но всё равно — мух. Пойду

размахивать полотенцем. Не для показухи. Французы — народ тонкий; тебе самому

будет неуютно, если неуютно партнеру. Так что, о себе забочусь.

Накануне Совершенная

проинструктировала:

— Сваришь ей кофе, дашь обезжиренное

печенье. Шоколадку, что привез для меня, не давай. Обрыбится.

Позавчерашний сон вдруг всплыл,

экс-издатель просвещал: “Который день в Париже? Третий? Значит рано еще. На

шестой день приходит э-э-эээ… Нет на русском… Приходит — чувство! Ты меня

понял?”

Понял. Есть на русском: въезжаешь

полностью. Осталось два дня. Потом – выезжаешь сколько-то.

Я не хочу чувствовать, не думая, я

привык больше думать, не чувствуя.

В каждой стране свое: на опасных

направлениях жизни стоят заглушки — для предотвращения возможной утечки

сил. И то, что в одном месте магистраль, в другом — тупик.

В машине по дороге в Версаль мы

говорили о… тюрьме. Русские глубоки в мысли, французы глубоки в чем-то другом.

Глубину в человеке часто задает внешняя недоброжелательность мира, его теснота,

атака, агрессивная ограниченность.

Узники мыслят. Это их “запасной

парашют”, уносящий своего обладателя в иное измерение.

С Россией всё понятно: зона вдоль и

поперек. Это “место” уже не изменить. Надежда лишь на себя самого, на “запасной

парашют”, на бесконечную русскую “высь” или “глыбь”. Просторы родины не в счет.

Ими можно гордиться или пользоваться, но они не содержат физических точек

роста — мест, где культура рождается, а не заимствует.

Это желчь. Русская мысль вырабатывает

отличную желчь, которая очень полезна для мирового “пищеварения”, но

наслаждаться этой желчью и улучшать ее состав могут только сами русские.

Профессор Г. так и сказал в своей

университетской лекции: “Городов, в культурном понимании этого слова, в России

нет. А что же тогда есть? Есть поселения типа Пермь или Москва”. Елей на душу!

Елей из желчи.

В чем же глубоки французы? Во

Французе! В тех маменькиных аристократических сынках, которые, повзрослев,

мстят своему инкубаторскому детству — становятся Великими Французами.В том, что

детство, построенное на чутком наблюдении и бесконечных охранных

запретах — это тоже тюрьма. Поэтому комплексы паинек хорошие, проснувшиеся

в самих себе, люди “переходят”, переходя через Гималаи. Пешком, по-настоящему и

с мстительным наслаждением играя со смертью.

Русских и французов объединяет не

духовная близость, не открытая душа или темперамент. Их объединяет любовь к

смерти. Так случается со всеми, кто долго был скован, но сумел-таки стать

свободным. Жить тогда хочется, как на безумных качелях: не “туда-сюда-обратно”,

а — куда-то “туда” лишь!

Вот и девиз: “Построить дом, вырастить

сына и — перейти через Гималаи”.

Париж — город. Любой “первый

парень” из русской деревни может здесь покуражиться, но трудно, очень трудно

деревенскому жить в Городе и жить Городом. Потому что практически все приезжие

работают “на минус” — они не вкладывают себя в место, а лишь берут от

него. Поэтому их сторонятся. Зато как хороши туристы! Это просто живые

кошельки, которые непрерывно “плюсуются” с экономикой страны, словно бензин с

мотором.

Без бывших колоний и нынешних туристов

завяли бы Версальские угодья, королевский огородик, на котором маленькая Мия

«дерёт» клубнику, пока никто не видит. Это гены. Папа у нее француз, но

мама-то — русская!

Сегодня спектакль среди травы. Первый

день жарко. Потеть нельзя — это запрет.

Мие привезли ее настоящую няньку,

я — нянька запасная. Готовлюсь к видеосъемке (привез с собой аппаратуру),

хотя видеокамера может и не понадобиться. “Бытовуха”, те же самые проблемы и

заботы, что и во всем мире, покрывает Версаль, как небо землю. Музыка,

ненависть и быт — знамения интернациональные, не требующие перевода. И я

это вижу.

Каждый спешит, боится опоздать к

очередной точке встречи. К о-че-ред-ной! Это деловой ритм, суета, из которой

возникают две главные линии жизни: одна уходит глубоко в повседневность,

стереотипную обыденность, другая лучом устремляется в никуда. Если повезет,

будешь жить “наразрыв”, чтобы выдержать эту раскоряку, чтобы обыденность имела

свой шанс расти.

Ну, это уже патетика. Пора идти

нянчиться.

Юная журналистка из “Русской мысли”

девушка замечательная. Мы проговорили два часа. Она дала телефон редакции и

сотовый номер Президента ассоциации “Франция — Урал”.

Журналистка, узнав о моем давнем

увлечении велосипедом, пригласила на следующие выходные в Булонский лес: “Он такой

большой! Мы там катаемся с друзьями”. Очень приятно. Я про него в книжках

читал, там разбойники водятся.

Если ты приехал в Париж удовлетворить

свое любопытство, ты его удовлетворишь. Но это всё.

Если ты приехал в Париж показаться

любопытным, ты, скорее всего, проиграешь. И это еще не всё.

“Двигаться надо! Так говорят

французы”. — Это постоянная ремарка, которую я слышу. Стать собой, не

сходя с места, в Париже нельзя. Постоянное личное место жизни, как у дерева,

отсутствует. Париж – место без выбора: двигаться надо!

Жизнь играет на гармошке “Чайка”, за

ее спиной танцует Бланш, девушка-актер, гимнастка, я жму на “record” —

кнопку “запись” видео. Жизнь ворчит: “Маются, скутся! Всё не знают, что со

своим телом делать?!”

Русская желчь в чистом виде неупотребима.

Но умело приготовленная, она очень полезна при ломоте и тоске.

Спектакль в королевском огороде сыгран

прекрасно. Я снял минут 12-15, на клип под гармошку. Француз тоже снимал,

камера у него малюсенькая, но серьезная — формата DVCAM. Это профессионально.

Он такой же сутулый, как и я: велосипедный профиль — слишком долгая игра в

прятки со встречным ветром. Борьба заставляет пригнуться для того, чтобы

выиграть.

Спросил сегодня себя: для чего я пишу

и снимаю? Для своей Родины, для семьи то есть. Звучит, как оправдание: сам-то

уехал, а их не взял. Все мужики так делают, то есть, делают что хотят, а потом

придумывают, как бы им поизящнее договориться с тревогой на сердце?

Так, небось, появляется на свет

искусство, узкое, типа эпистолярного, или оглушительно-публичное. Всё равно. В

основе — импульс, сломавший обычное равновесие жизни. Его можно сломать

искусственно. Но это не искусство — это рулетка, азарт, бесшабашность,

слепой прыжок в неизвестность, русское “авось”, формула сказочников: “Пойди туда,

сам не знаю куда, принеси то…”

Я понимаю наших девчонок, “прыгнувших”

в Париж, и понимаю Француза, “прыгнувшего” однажды в алкоголь и в Россию.

Для высокого и серьезного оправдания

нужна адекватная причина. Иначе не получится ни настоящей трагедии, ни

настоящего возбуждения. Пороху хватить должно больше, чем на самоутверждение.

Самоутверждение — это конфуз.

Твой сон — мой сон, а мой

сон — твой. Два часа напоследок дня колесили по ночному Парижу с Мииной

нянькой. Она: “Русский чуть-чуть говорит. Специально ездить Петербург”. Мия,

утомленная королевским огородом, спала в специальном креслице на заднем

сидении. Я увидел издалека Эйфелеву башню и запричитал: “О-ооо!!!” Нянька,

сильно путаясь и плутая, погнала прямо к башне. Из запрещающих автодорожных

знаков она иногда реагировала только на красный глаз светофора.

Мы затормозили прямо у ног железной

старушки, ярко освещенной огнями и в миллионный раз обласканной любопытством

приезжих.

— Фото! Пять минут. Уи?

— Уи. Двух хватит.

У ночного диско-клуба, рядом с “Мулен

Руж”, столпотворение. Воскресная толпа желающих — несколько тысяч человек.

Стоят, толкаются. Стеклись со всего земного шара, привлеченные легендой.

Литературный сон, литературная явь: мотивчик жития насвистела судьбе

туркомпания. А глаза в очереди у мужиков такие же, какие были у нас, советских,

во время штурма какой-нибудь пивной точки.

На большое течение всегда стараются

накинуть горлышко поуже. Это я физику припоминаю: в узком ходе при большом

напоре жуткая скорость развивается. Можно деньги вертеть, поскольку легенда для

всех, а доступ — для избранных. Как бы, конечно, как бы…

Ночью Париж ярче, чем днем.

Спать, спать! Спит мое любопытство,

усну и я. Может, помстится чего оригинальное: медведь с шарманкой или будто бы

моюсь из ложки… Будто бы всё, будто бы! О чем жалеть, чего стесняться?!

Ночью позвонила Совершенная, попросила

включить автоответчик с поступившими сообщениями, прослушала и объявила: “Идем

на пикник”.

Сегодня воскресенье.

Французы живут легко, прихотливо! Каждый

носит свою строгость сам. Странно, что журналистка вчера не очень-то поняла

мой, подобный, как мне кажется, вариант поведения: зачем заранее выбирать

жизнь? нужно просто быть готовым к ней, и тогда она сама тебя выберет! Ты

занимаешься самоподготовкой, она — выбором. Так можно избежать амбициозных

ошибок и навязываемой извне воли. Так поступает вода в природе.

Жизнь людей вокруг тоже текуча. Она,

как и вода, имеет не одно состояние: может застыть, может течь, а может и

испариться вдруг.

Вчера прокатились мимо колонны в честь

Александра I. Колонна стоит, а сам Александр I испарился. Осталось

лишь то, что течет теперь во мне — информация, рождающая чувство, аллюзии.

Чтобы и я тек мимо колонны не просто так. Круговорот!

В сонное царство Homo sapiens вход

только один — человеческое семя: приснился сам, приснись другому. Иначе

видения исчезнут. Воды воображения растворяются в водах времени. Это другая

смерть, неличная, с этой смертью играть нельзя, потому что она безальтернативна

как антифакт бытия.

Льды, реки, облака… Всё

перемешивается, потому что нас подогревает Солнце. Вчера французский парень

напел мне гимн Советского Союза. Его-то кто “подогревает”?! И меня, когда я

пишу эти строки?

Игра воображения — это игра

конструктора, конструкторов и конструкций. Всё вокруг человека играет

упорядоченным смыслом. Лишь природа нас не поймет: она играет просто так, без

искусственной логики. Поэтому устойчива и самовоспроизводима в любом своем

круге форм.

Смысл! Ахиллесова пята разумных

построений, священный фимиам внутри нас.

Французы стремятся к вечности естества

(или естеству вечности?) по-своему: роскошно и без оглядки. Русские стремятся

почти так же, но — через горе и горькую.

Коды воображения определяют модель

поведения. Можно, конечно, выскочить сквозь замкнутый круг, попытаться. Но для

этого придется стать особым изгоем. Удачливых “выскочек” обычно распинают, а

общий круг допустимо воображаемой жизни прирастает на длину их “скачка”.

С “подогревом” в мире не всё очевидно.

Воображение шевелится, конвектирует. Есть какие-то невидимые светила. Бог?

Боги? Богиня?

“Серое вещество” планеты, сама

цивилизация — полнейшее, стопроцентное язычество! Поклонение

воображенному. Полтергейст с точки зрения какого-нибудь опоссума, которому

неведомо желание, — рвать предопределенность.

Разуму страшно: он не понимает, зачем

класть на плаху тело и душу? Ясно лишь странникам: круг бесконечной судьбы

превращается в линию! Ну, хотя бы в кривую…

Идея Бога подвижна. Мембрана

недопустимого стремительно смещается. Национальные архетипы превращаются в

цветник стереотипов планеты, в милую клумбу. Дирижером людского воображения

становится общий аврал, век информации. Новая вера, новый диктат.

Я пишу эту отсебятину на фоне иной

жизни. Я здесь — камбала, прижавшаяся ко дну, мимикрирующая под рельеф. Я

могу управлять мимикрией, но не могу управлять фоном. В этом разница между

иностранцем и местным жителем. В месте, из которого произросло семя жизни.

Фактор места фатален.

Что остается? Миграция камбалы,

упражнения по самосохранению да вера в удачу — в шанс ассимиляции: камбала

может стать частью фона.

Ах, дневничок ты мой, дневничок!

Тюремная отдушина в безъязыком для меня пространстве! Шмона, я надеюсь, не

будет.

Совершенной пока нет. Обещалась быть к

восьми. Уже полдесятого. И зачем я только будильник на семь ставил?!

В доме есть телевизор, но я его не

смотрю, аллергия на экран; он для меня — “жизнезаменитель”, что-то похожее

на резиновую женщину из секс-шопа, наверное. Мой “телевизор” —

воображение. И он мне нравится как персональный канал.

А Совершенная настаивала:

— Смотри, слушай язык, все иностранцы

проходили через это. Я сама три года смотрела.

Нет уж, лучше сразу ноги протянуть.

Суть жизни следует рассматривать с закрытыми глазами. А язык? Нужда научит.

Нужда быстрая, кого хочешь догонит.

Нужда жить: странно, не правда ли? Без

мотивации круг человеческой жизни схлопывается в точку, молниеносно

затягивается, как петля. Француз знает.

Главное, чтобы нужда бежала за тобой, а

не впереди тебя. Ишь: нужда догонит! Догонит и перегонит! Поэтому важно менять

мотивчик жизни, важно упрямо распрямлять круг жизни в прямую, важно блуждать и

накреняться.

Моя нужда — это я сам. Другая

меня с панталыку не собьет.

Высший пилотаж в видеомонтаже —

это кадры встык, жесткая склейка. Жизнь не микшируется, красота в украшениях не

нуждается.

Перемещение по Парижу — это

всегда “жесткая склейка”.

Каждая нация скучна тем, чем она

гордится: будь то русская водка, американский порядок или французские поцелуи.

На перекрестке, перед светофором, водитель-мужчина бросил руль и кинулся —

врукопашную! — целоваться с пассажиркой.

В метро, в вагон, входят музыканты,

вооруженные электроинструментом с аккумулятором и колонкой на тележке. Играют

все очень хорошо, зануд и вымогателей нет. Хотя “сидячие” попрошайки

встречаются — это самые примитивные, те, кто играет на самоуничижении, как у

нас, вымогатели на жалости.

Предупреждение Совершенной: “Смотри

под ноги, здесь кругом собачье гуано”. Спасибо, вовремя, а то я всё на

архитектуру да на архитектуру…

На станционной платформе пятнадцать

человек в камуфляже, вооруженных автоматами. Напоминание о том, что мир —

крепость, и она находится на осадном положении. Продолжать не хочется: знаем,

чем кончаются осады. И какой ценой.

Жизнь говорит о своем: “Вчера жениха

упустила, не было с собой визитной карточки. Такой жених! Раньше только женщины

были выставлены на витрину, сейчас — все. Секс здесь ни при чем”.

(Интересно, это “ни при чем”

употребляют часто, и я, и они, очевидно, намекая на “незаряженность”, на

нейтральность состояния жизни, что на практике увеличивает ее “проникающую

способность”.)

Купаться где попало нельзя.

Государство говорит, что оно так заботится о жизни граждан. Я думаю, оно

заботится о жизни речки. Что тоже, наверное, очень хорошо и правильно. Запреты,

добровольно принятые обществом, не унижают и не побуждают вырабатывать

избыточную желчь.

— Пойди в магазин, купи себе китайское

мясо и рис, — говорит Совершенная.

— Да я не хочу.

— Нужно отвечать: спасибо, нет.

Она прекрасна и неутомима. Мерси,

мадам!

— Бонжур! Сава?

— Бонжур! Сава!

В переводе: привет! всё хорошо? всё

хорошо!

Совершенная явилась домой в белых

штанах Француза, свои залила сиропом. Ночные гуляния — это стиль. Спать

надо до обеда, а не до семи утра. В Москве уже многие так поступают. Даже

фирмы.

Я сижу босиком и без футболки на

террасе перед входом в дом Жизни. Жарит июньское солнце, воет Мия, трется под

ногами кот Тюня, в небе то и дело слышится реактивный рокот. Хорошо. Напоминает

родительский двор в деревянном доме из канувшего безвременья и развитого

социализма. Двигаться надо! Много самолетов над городом — это показатель

его экономического и социального здоровья.

Сегодня в Приуралье, над

провинциальным моим городком, тихо. В небе гудит раз или два за сутки. Граждане

пялятся: местные политики, бандиты и коммерсанты летят по небу вместе. Не

низко, не высоко. Эко! (Мы в детстве так бегали украдкой от пап и мам на

соседнюю улицу — смотреть на грузовые “полуторки” и “эмки” начальства.

Механизированное движение в пятидесятых было очень редким. Лошадьми

обходились.)

“Земля круглая”, — задумчиво

говорят в России, впадая при этом в экстатическое состояние мирового братства.

Может, и круглая. Но не здесь. Здесь земля ровная: и дороги, и уклад жизни.

Земля за границей плоская. И стоит на трех равноценных китах: “можно”, “нельзя”

и “хочу”. У нас, в России, с первым, вторым и третьим — перебор.

В Париже выходит газета “Русский курьер”.

Редакция устроила пикничок на зеленом парке-островке меж двух рукавов Сены.

Всё, как у всех: еда, жара, снующие дети и томление духа. Говорят по-русски, но

расслабляться нельзя — это французы, говорящие по-русски.

Отдельного описания удостою сам парк.

Дорожки, короткая трава, глухой забор, отсекающий реку от людей; покормить уток

на воде можно лишь в специально обустроенном месте — через решетку.

Загорают здесь, в черте города, очень

целомудренно: босиком, но в штанах.

Из большого бумажного кулька достали

запеченную ногу животного, с натуральным копытом на конце. Ухватились за это

копыто и давай тесать мясо. Суховато, но вкусно. Как-то называется, мясо

по-македонски, что ли? Забыл. Не всё ведь, что приснилось, помнишь.

Едят зелень, смеются, поют, а глаза у

всех, как у чекистов, работают, оценивают миг за мигом; а в переносном

холодильнике два малюсеньких потных “мерзавчика” — водка: даже не

притронулись! Но говорят по-русски и детей своих говорить заставляют.

— У меня со своим не получается.

— А я взяла и просто перестала ему

отвечать на французском. Быстро научился.

Ага. Нужда научила, умная мама

догадалась: создавать следует в первую очередь не стимул, а нужду. Вот это

по-русски!

Мия в машине измазала мою белую

футболку какой-то красной помадой. Сижу теперь, размышляю, кого люблю больше:

детей или того, кто в белом?

Продолжаю думать о “дембеле” —

долгожданном дне возвращения в Россию. Может, я нетипичный какой, но компас

русской “хотелки” устроен, как у птиц — тянет на север; птенцов лучше

выводить в суровых условиях. Ты ведь, душонка моя, птичка моя, понимаешь это?

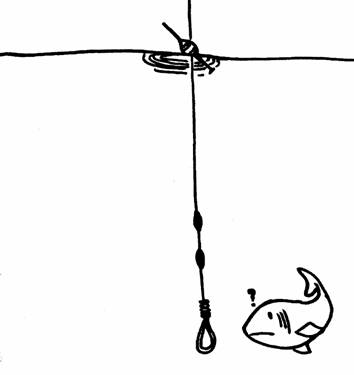

Еще дома я заготовил пленки с

начитанными, доведенными до радийной кондиции текстами своих стихов. Так

сказать, в авторском исполнении: сильвупле! Этакая звуковая визитка с обратным

электронным адресом. Похоже на рыбалку, где в качестве наживки рыбак предлагает

себя! А что делать? Ву-а-ля!

Возможно, по мере написания этого

дневника пристрастия и даже убеждения автора будут меняться. Конечно, будут.

Присяги на “односмысленность” я не давал.

Я всё больше уважаю телесную

утонченность французов; бытовые, повседневные действия совершаются, как

духовный акт. Глупый потешается над мудрецом от своего бессилия, грубый топчет

летучее чувство от злобы и зависти.

Французы одухотворили быт!

Русская школа в ином — в

самозабвении: выпивка, политика, лень, работа на износ и безглазая вера в любой

ритуал. Есть у русского способа плюсы и минусы: тело в грязи, а душа — в

князьях. Во размах! Русские дорог жизни не мостят, зато ставят вешки. Ширина

дороги от ада до небес, и длина такая же. Теоретически всё верно. Практика же

ультимативна: всё или ничего. Поэтому “всё” — это в вере, в теории, а

“ничего” — в быту. Мы ведь так и говорим, утешаясь: “Ну, да ничего…”

Сегодня видел главу аристократического

семейства, отца Француза. Он известный в стране журналист, выразитель правых

взглядов и идей. Надо же! Я ведь ему руку жал. Правую. Только потом узнал, что

не простая рука была. Завтра Совершенную ведут в театр, куда аристократическое

семейство получило специальное правительственное приглашение. Кино да и только!

Важное для Француза и Совершенной: родители на них посмотрят, родители их

покажут.

Я быстро научился здесь несерьезному,

свободному в мимике лицу и пристальному взгляду сквозь лучезарность. Раз-два!

Завязалась какая-то ниточка. Возможная встреча, перспектива дружбы,

сотрудничества.

— Это важно! — подчеркивают

французы каждую мелочь.

А ты вспоминаешь русское отношение к

возможным возможностям. Не поступил в институт:

— А! Это не важно…

М-да: счет не в нашу пользу.

Зрелость, играющая в детство,

прекрасна! Слабость же прикрывается показухой, бравадой.

Женщины во Франции духами не пахнут.

Чисты и нейтральны.

“Чмок! Чмок!” — при встрече, лица

слегка, мимолетно касаются лишь щека к щеке, обозначают поцелуй — губы

громко чмокают в воздух. Все проявляют сверхсексуальный сверхтакт и

корректность, как при обращении с огнем в пороховом складе. Не возбудить бы

кого нечаянно, не возбудиться бы самому. А то — взрыв!

— Чмок! Чмок!

Сексуальный психоз. Можно еще сравнить

с управлением в автомобиле: надавите до упора на газ и тормоз

одновременно — получите сердце француза.

Конечно, я могу судить лишь по

частностям, вокруг артисты да писатели — публика, выпадающая из стандарта.

Но всё же, всё же…

Черт! Они же от того, что сами не

пахнут, чуют инородный запах, как горная форель, по одной молекуле! (У нас

проще. Дома даже я, толстокожий, несколько раз из трамвая выскакивал из-за

запаха женских духов. В России их делают по программе конверсии из боевых

отравляющих веществ: дыхание перехватывает, и слезы текут.)

Совершенная сменила мне постельное.

— Пахнет сильно.

Я аж завыл: честное слово, мылся

два-три раза в день. И всё зря.

Барону шестьдесят, и он очень болен.

Его здесь все любят и с восторгом рассказывают о его любви к людям. Просто он,

наверное, по-русски добрый. Мие он стал крестным отцом, когда Жизнь его об этом

попросила.

Барон живет в Париже всю жизнь с

“волчьим билетом”. И от России откололся, и французским подданным не стал.

Развитое государство видит в чужаке

агента, который будет жить “на вычитание”: больше брать от богатого общества,

чем давать ему. Давать, мол, нечего. Это зачастую оказывается ложным, обидным и

несправедливым отношением к человеку, но это — так. Любое государство

бесчеловечно, поскольку является формой. На языке форм с ним и говорят.

Барон человек вкуса. Очень

содержательный и приятный собеседник, одаренный переводчик, а его дом —

перекресток жизненных дорог русских знаменитостей. Барон “вложился” во Францию

весь, целиком, и она им восхищена. Франция — это друзья, а не государство.

Трудно удержаться от постоянного

сравнения двух систем жизни. В нашем случае всё наоборот: к иностранцу —

русские липнут, как электроны к ядру. Иностранец — катализатор,

непонятный, но притягательный центр “самосложения”. Никакой мистики,

элементарная вещь: больший потенциал организует меньшие.

В России нет главного

потенциала — наследуемой жажды жить, рваться в одиночку и всем вместе к

неведомой вершине.

В России государство мнит себя

содержательной частью бытия, поэтому людям достается роль форменных кукол. И

они скучают без жизни.

Еду самостоятельно: вторая линия

метро, пересадка, одиннадцатая и — до конечной. Дом Барона в пяти минутах

ходу от метрополитена, похож на наши “панелки”: пятиэтажный, с подъездами и

лифтом, с лестничными площадками, звонком, дверью в прихожую, с комнатами и

балкончиком. Сделано так же, только хорошо, уютно и чисто.

Барон — это всё-таки не фамилия и

даже не кличка, это — наследный титул. Полностью звучит так: baron de

Bennigsen. Очень русский человек. От его замечательной расположенности к любому

собеседнику хочется подвинуться встречно. Многие чувствуют его очень искренне и

очень близко.

Барон живет в Париже с 1949 года,

многих русских повидал на своем веку, русских любит и боится советских.

— Здравствуйте, заходите пожалуйста.

Комната заполнена книгами, пленками,

сувенирами — обычное логово ученого и писателя. В уголке теснится

компьютер. Главное место отдано большому круглому столу, застеленному

темно-зеленой скатертью.

Говорят, что Барон до недавнего

времени жил мощно, в непрерывном движении, подобно временам года, остановить

которые невозможно, но внутри которых можно петь, любить и наслаждаться

круговоротом разнообразий.

Барон — душа и совесть русского

Парижа. Его скрутил диабет, он располнел, ноги — в специальной обуви,

пальцы больше не могут держать гитарный гриф. Служит старостой в русской

церкви. Литературен в речи и в мышлении. У Барона мягкое, спокойное лицо,

чистые глаза, из которых не торопясь струится умный, невидимый свет жизненного

опыта и воспитания, черные, с проседью волосы — пушистая шапка,

соединенная с перевернутой подковой бороды.

— Собак боитесь? Нет?

Мы поцеловались с четвероногим

интеллигентом.

Через Барона, как через центральную

станцию метро, проходят все писательские пути. Пишущий народ заносит книги,

дарует, Француз тоже здесь бывает. Хорошо бы написать о судьбе самого Барона;

время изогнулось, превратилось в линзу, сфокусировало энергию века в одном

человеке в ярчайшую точку — а он не сгорел! Прозрачен, чист потому что!

Рассказывает о своем друге, поэте

Володе Н., который с детства просто боготворил Высоцкого. И вот Высоцкий

приехал в Париж, устроили концерт. А как раз в это время убило (или —

убили?) советского изгнанника Александра Галича, нелепо: проводом от антенны

приемника… Высоцкий об этом со сцены — ни слова.

— Мы потом сразу за кулисы. Как же

так, Володька?! Хоть бы безотносительно сказал, хочу, мол, посвятить песню

одному моему недавно погибшему другу…

А Высоцкий в ответ:

— Э, ребята, вы здесь, а я там.

И всё. Умер бог. Русского от

советского в самом себе не отличишь. Только со стороны видно, особенно, если

отойти не на шаг-два, а на два-три десятилетия.

Показываю и я свои книги, журнальные

публикации, распечатки, иллюстрации друзей-художников. Ничего не поделаешь:

чтобы увидели, надо по-ка-за-ться. Жизнь — товар. Творческая жизнь —

тоже. Добра этого в Париже хоть отбавляй. А тут и я со своим самоваром:

здрасьте!

Что хочу? Совета, оценки. Притащил к

Барону всё-всё, что привез; перед ним неловкости не испытываешь, он очень

добрый, на нем, наверное, все ездят.

Барон старается скрыть скепсис:

русскоязычных ходов и каналов здесь мало. Может, с переводчиком повезет? Ну,

это уже из области фантастики; деревенским часто снится корона на дурной

голове. У нас и сказки такие же.

Мудрый Барон реалист, а я сказочник, и

мы снимся друг другу.

Мия — крестница Барона, я уж

говорил. Теперь появился дополнительный штрих:

— Этих крестников у меня ребятишек

двадцать, наверное, накопилось. Ха-ха! Девушек, Совершенную и Жизнь, я обожаю,

они хорошие, русские очень.

— Не советские то есть?

— Да? Ха-ха!

Бежим, бежим, бежим! Пролетели два

часа, Барон торопится, на темно-зеленой круглой полянке стола остается огромная

белая куча бумаги, которую я навалил. Даже и не знаю, что чувствовать. Бумагу

не все стерпят!

Вот и вечер. Куда-то едем в гости за

150 километров от столицы. К владелице ресторана, в котором поет Жизнь. Муж

владелицы профессор Сорбонны, выпускник Суворовского училища. Шесть лет назад с

ним произошло несчастье — резко ослабел слух.

Чета живет в загородном домике, к

которому прилегает большой участок, в конце участка — самая настоящая

речка, маленькая и живая, в отличие от мутно-зеленой Сены, закованной со всех

сторон в камень и ограду.

Ужин, беседы, смех. Хожу по траве

босиком, здесь это удовольствие ощущается очень остро. Роскошь!

Профессор самолично полчаса варил

кофе: трижды нагревал турку на медленном огне. Я не пил, а Жизнь от кофе в

сочетании с коньяком — повело.

Дороги за пределами Парижа очень

хорошие, но платные. И дорого. Бензин в три раза дороже, чем у нас.

Останавливаться на обочине нельзя, палатку в лесу не поставишь, костер развести —

упаси боже!

Спрашиваю профессуру:

— Почему французы загорают в штанах?

— Да! Да! Целый день могут в одежде

пролежать под палящим солнцем. Берегут кое-что.

Оригинально, однако.

Французы доверчивы, как дети, и

эгоистичны, как дети. Их не учат ходить строем в детском саду и в школе. Им

просто нравится быть собой.

Это не я сказал. Профессор.

— Сегодня во Франции закрыли последнюю

шахту! — Профессор произнес это очень торжественно. — Все подобные

производства вынесены теперь за пределы страны!

Экономический колониализм. В России

будут гордиться полученными инвестициями.

А над головой летают огромные летучие

мыши, посвистывают из неухоженных речных зарослей ленивые птицы; шоколадный

торт на столе ставит в конце вечерней темы знак восклицания.

Люди прекрасны! Беседа легка и

по-русски умна! За рулем — пьяноватая Жизнь! Мия громко и правильно поет

на чужом языке “Полюшко-поле”.

Сценария жизни нет. Миг лепится к мигу

без перехода; жесткая склейка, автомонтаж. Накануне моего отъезда неожиданно

умерла двадцатилетняя дочь друга. Я нес гроб. Хожу по Парижу и нет-нет да и

вспомню бедняжку: может, нет никакой ценности в личной жизни? Парижане молятся

на нее, а вдруг зря? Лао Цзы называл живущих на земле “соломенными собаками” —

языческими куклами, предназначенными для ритуальной погибели. Не мы играем –

нами играют!!!

Ночь, ночь! Я иду к дому от метро,

сутенеры хватают за руки, останавливаться нельзя:

— На! Ноу! Мерси, мсье.

Кто играет всеми этими красками

вокруг: смерть или жизнь? Или это одно и то же?

Барон так трактует:

— Бог делает добро, досрочно прибирая

к себе тех, кого впереди ждут непосильные муки.

Я бы предпочел непосильную радость и

вот без этого вот — “прибирает”.

Жесткая склейка! Проявится всё: и

глупость, и талант, и ошибки. Кадр в кадр — жизнь в жизнь. Смысл бытия,

смысл небытия — какая разница?

Сны существуют отдельно от нас.

Утром на столе я нашел сладкую

шоколадную бяку: “Это завтрак”, — хлопоты Совершенной.

Оказалось, что я совершенно не

любопытен: хожу только туда, куда ведут, или встречаюсь по договоренности.

Информация из телевизора и информация

живого зеваки примерно одна: образ есть, а его “состояния” — нет! Что я

под этим подразумеваю? То, что замечает не мозг — чутье. Разницу в ауре.

Вчера с Профессором об этом говорили. Вот, представьте, один и тот же пейзаж,

одна точка съемки, одни условия освещения, а снимки — разные: один пейзаж

“дышит”, другой — нет. В этом-то и искусство! Роды состояния. Богатства то

есть.

Прогулки по Парижу бессмысленны.

Много, слишком всего много! И все одинаково хорошо, все достигло своего

верхнего предела. Мама моего московского друга, архитектор Е. Т., рассказала

мне как-то один важный урок из своей жизни:

“Знаете, в тридцатых годах мы, русские

студенты, попали в Европу. Ходили по музеям, наслаждались до ошеломления. Это

было что-то! Особенно Италия поразила. А с нами был наш профессор, очень

весомый ученый с мировым именем, кумир наш. Так вот, он всё молчал и ходил

хмурый. А однажды сказал: “Ценности, собранные в одну кучу, не восхищают”. Я на

всю жизнь запомнила его слова!”

Так что нечего шляться, дело надо

делать. А дел-то сегодня как раз и не предвидится. Значит придется шляться.

Тоска в чужом городе идеальна, она чиста, как химический реактив — это

просто свободное время.

Мой мозг видит дважды: то, что он

видит при помощи глаз, и то, что он видит, когда они закрыты. Я хотел бы

увидеть Париж с закрытыми глазами.

Русские здесь часто жалуются: не с кем

дружить, французы эгоистичны и чувствительны, заполночь без предупреждения с

винцом и шайкой-лейкой через порог не завалишься. И на глупость жалуются, — на

пустые, нет, на пустейшие, разговоры. Я не понимаю.

— А Француз? А Барон? Почему

пустейшие?

Смотрят, как на дурачка.

— О! Француз? Это высшее! Это не для

всех.

Хорошо быть наивным.

Сегодня понесем белье в прачечную.

Повелительница скомандует — когда. Мои родимые футболочки, совсем новые и

совсем еще чистые, купленные в городском “second hand”. Прачечная за углом.

Дома есть кран и мыло. Прачечная за углом. Футболки чистые. С Совершенной не

спорят. Прачечная за углом… Этот язык мне тоже пока не понятен.

Русские всегда стремятся слиться друг с другом, как

капельки,

образовать струю,

единый поток жизни. Французы не перемешиваются, их самосознание изначально

диссидентское по отношению к идее слияния в “общаке”. Они, как свободные тела в

космическом пространстве, их объединяет не “общий знаменатель”, не “такой же,

как я”, а всемирный закон тяготения — то есть, пустота между движущимися

объектами и необъяснимая сила

гравитации.

Чему учится эмигрант — это быть собой, бывая с

кем-то. Не “прилипать” самому — раз, и не “прилеплять” другого к себе, даже

если такое возможно, — два. Энергетическая корректность. Открытый космос. Без

чувства гравитации не определить ее меру — дистанцию для равновесия. И

останется тогда лишь “слипаться”: как воды, как пыль, как русская грязь в

колее. Увы, умение “слиться” здесь не покатит.

Совершенная сообщила:

— В понедельник идем в Версальский

театр, нас пригласили, Стефания играет главную роль. Письма Жорж Санд.

Что ж, у каждого есть своя причина

порадоваться. Я просиял – не зря вез костюм, рубашку, галстук и штиблеты. А то

все в кроссовках да в джинсах.Спасибо жене, наперед позаботилась. Женщины

вообще существа пророческие; самцы мыслят, мучительно одевают в слова и образы

то, что невидимо, а женщины — знают сразу. Как кошки. Как говорящие и очень

умные кошки. Ничего не попишешь, природа! Я где-то вычитал, что первые

несколько миллиардов лет на Земле присутствовали только женские клетки,

делились и не тужили. А потом эволюция взяла в руки кнут и создала

противоположность. И жизнь побежала от смерти прочь, не оглядываясь и

преображаясь в пути. Мы – после них. Я часто размышляю о том, что мужчина — это

сон женщины, который заставляет ее быть в самой лучшей своей форме: знать, не

думая.

Случай нас выбирает или мы его ждем?

Искусство интриги жизни в том и заключается, чтобы загнать, заманить случайное

в вероятностный коридор и уж там ловить свою удачу. Случай планируется! Это

значит: рандеву, звонки, презентики, интервью и отдых в компании. Считается

всё. Интрига — это главный “процессор” колоссального живого городского

“компьютера”. От его скорости, его мощности, доступных ему паролей и связей

зависит всё. Тысячи, миллионы беличьих колес суеты вертятся вокруг; белки

должны работать и внутри своего собственного колеса, и уметь перепрыгивать на

ходу в соседние — и по горизонтали, и по вертикали. Тот, кто привык сидеть у

себя на завалинке, только пальцем у виска покрутит.

Случай, действительно, планируется. Но

всё останется бесполезным, если не готов ты сам. Мгновенно, в любой момент

времени стартовать сразу и без инерции, как НЛО. Это не формула успеха — это

условие выживания. Как у спецназовца.

Если случай перестанет тобою играть,

ты “остановишься на достигнутом”.

Готовность самодостаточна, но вне

русла реализации она обречена на деградацию. Не столько мы создаем возможности,

сколько они создают нас. Эту банальность я бы вытатуировал на какой-нибудь

извилине, отвечающей за четкость моего внутреннего зрения.

Кстати, у Совершенной в ванной комнате

напротив унитаза стационарно прикреплена бумага с подобным же заклятием.

Стихотворение Джозефа Киплинга, начинающееся словами: “Владей собой среди толпы

смятенной…” И так далее. Что ж, место удобное, взгяд невольно натыкается на

строчки. Совершенная знает, что делает. И думает, и знает; она — женщина

особенная: генератор удачи.

Мог бы я написать это вне Парижа? Не

знаю. А мог бы не написать? Конечно бы мог.

Маниакальных мыслей о немедленном

возвращении больше нет. Я никуда и не уезжал. Земля все-таки круглая. Она

всегда ничья, висит себе в летящей пустоте меж других земель и светил. Это

очень по-французски.

Сижу и я “сам в себе” в девичьей

комнатешке, работаю, ем шоколадную бяку и запиваю черным пакетным чаем, привезенным

из России. Здешние чаепийцы предпочитают травяную заварку и без сахара. Думаю,

или думаю, что думаю: дома для русского главное — это доказать свою правоту,

здесь — понять, в чем ты не прав.

Ребенок в утробе матери за девять

месяцев проживает эволюцию мира: от рыбки до человека. Что я успею за свои два

месяца, разрешенные визой, в утробе Парижа?

Сахалинский мой закадычный приятель

агитировал весной:

— Зачем тебе Париж? Приезжай лучше к

нам, знаешь, какая там воля, какие просторы для творческого человека!

Я ему талдычу мысль

проофессора-искусителя: мол, явления культуры в глуши не рождаются. Русская

“воля” бесплодна. А он всё о своём гнёт. Тогда я на хитрость пошел.

— Ты ведь тоже “творюга”, тоже пишешь.

Согласись, что творческий человек в своих исканиях напоминает сперматозоида.

— Ну.

— Так вот, братец, стремиться надо в

матку, а не в ж…

Надулся, обиделся; я не его

сахалинскую “волю” оскорбил, хуже — шлагбаум нарисовал. Хотя поступил, как мне

кажется, вполне по христиански: отнесся к другому так же, как к самому себе.

И вот сижу я внутри огромной чужой

утробы и по-прежнему не знаю: ой, где это я очутился? ой, зачем это всё?

Русская тоска — это определенность,

проверенный инструмент русской перспективы, а европейский оптимизм — это

лотерея. Тоска, конечно, человечнее, она круто замешана на жалости. На той

жалости, которая порождает жалких. В Европе на убогих не молятся.

За два месяца в Париже до живой

кондиции, до самостоятельного дыхания и требовательного “уа-уа!” просто не

дозреть. Возможен “выкидыш”. Тем более, что к интимным отношениям Париж меня и

не приглашал. Значит, что? Ха-ха! Значит, я — его непорочное зачатие! Мы пойдем

другим путем.

Вы можете себе представить десятый

этаж без предыдущих девяти? Правильно,

нет, поскольку закон роста — это логика последовательности. Процесс медленный,

потому что реальный. И внутри у человека — тоже свои этажи. Если ты родился и

вырос в Париже, то количество “этажей” снаружи будет равно их количеству во

внутреннем мире: где родился, там и пригодился — человек и место соотносятся,

как цемент и камень. Приезжие реинкарнируют — рождаются ещё раз или погибают,

что тоже справедливо. Самый плохой вариант — это когда снаружи этажей, скажем,

десять, а в тебе только три… И ты не погиб сразу. Будешь тогда мучиться,

достраивая недостающий промежуток ирреальными методами. Так ведь? И,

собственно, при чем тут Париж? Для резкости, для контраста? Это проблема

личная: “При чём?”

В России принято “сразить собеседника

наповал” — неожиданно шарахнуть по установившейся интеллектуальной или духовной

связи коварным сверхнапряжением. Ба-бах! Международную дружбу такой русский

способ не убивает, но бальзамирует.

А голуби здесь умеют сидеть на

проводах. А комаров вообще нет. А бомжи выглядят очень прилично и выступают с

разглагольствованиями в специальной бомжовской городской газете. А Совершенная

позвонила и произнесла: “Кричи ура! Громче! Княгиня готова с тобою встретиться.

Поедешь на юг поездом.” А мороженое делают только цветное и с ароматизаторами.

А Жизнь сказала: “Лакомство умягчает человека.” А еще я хотел бы написать книгу

о Бароне. Хорошо, если он согласится на цикл бесед. Надо будет запастись

цифровым диктофоном и добротой акушера.

Совершенная отбирала бельё для стирки

в прачечной. В доме она облазила каждый закоулочек, перетрогала все тряпки и

передвигала все сумки и ящики. Каждую вещь ее сверхсовершенный нос внимательно

обнюхивал. Особенный нос, дегустационный: фыр-фыр! — в стирку! Фыр! — туда же. Фы… — сойдет еще, можно оставить. Я

радовался, что постиранную (собственноручно, под краном) вчера пару носков

затырил в своем чемодане, контроль они бы не прошли. И еще я боялся что

внимание привлекут мои кроссовки, притопашие в Париж после Саян, но ничего,

обошлось. Или пожалела. Жить с таким

чувствительным носом, наверное, невыносимо: мир насквозь воняет! Даже и не

знаю, с кем сравнить: то ли фея, то ли Баба-Яга: “Фу! Фу! Русским духом

пахнет!”

Стирка — это стрессовая ситуация.

Женщины из стресса выходят, двигая мебель, или через двери магазина.

Совершенная выбрала второй вариант — мне купили майку без рукавов за десять с

копейками евро.

— Завтра идем на рок-концерт.

Я послушно напялил обнову, посмотрел в

зеркало на две точки проступающих сосков на груди и обреченно сказал:

— Ага.

Идем по улице. Спрашивает.

— Мы уже были в ресторане?

—Я не люблю рестораны.

Идем. Молчит, не реагирует.

— Мне не нравится атмосфера

ресторанов…

Как не слышит. Шагает лихо, даже

головы в мою сторону не поворачивает.

— Я боюсь ресторанов! Я не умею.

Молчит, как палач.

— Нет, не были.

Попал!

— Хорошо. Француз

просто мечтает посмотреть, как ты живых устриц будешь глотать.

Иду. Не отвечаю. Молчу, как палач.

Это дрессировка такая для русских:

спросят их о чем-то конкретном, — да или нет? — а они сразу лезут в объяснение

обстоятельств. Ни да, ни нет в результате. Ни бе, ни ме на французское ухо.

Жаловаться нехорошо, но все-таки

пожаловался: рядом с Мией работать невозможно — присутстве ребенка отшибает

творческий настрой в мозгах полностью. И еще долго потом в норму приходишь. Ну,

как если бы ремонтом часов или аптекарским взвешиванием заниматься, сидя на

трясущемся от скачки тарантасе. Творчество — это искусство замереть, а дети —

это удовольствие трястись и прыгать. Француз не хочет, чтобы он лично был

родителем. Его идеология выше: мол, люди вредят природе, их слишком много

наплодилось. Помочь можно воздержанием. Француз готов начать спасение мира с

себя. Как монах.

— Не “гвозди” человека глазами, здесь